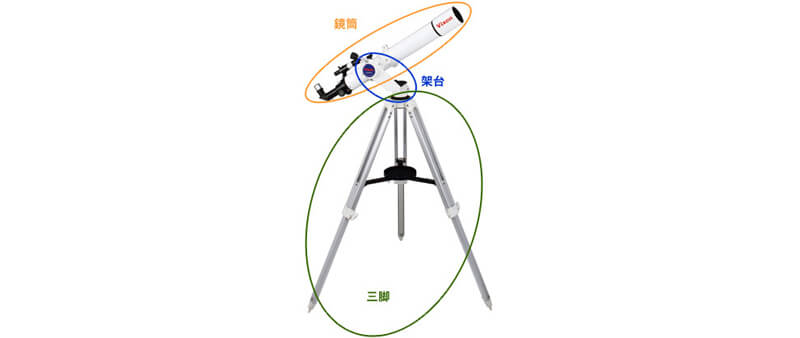

天体望遠鏡を知ろう!

天体望遠鏡は、レンズや反射鏡が入っている鏡筒、鏡筒を取り付けて自由に安定して動かせるようにする架台、架台をしっかり支える三脚を組み合わせたものです。大きな鏡筒を取り付けるためには大型の架台や三脚が必要になります。持ち運んで使いたいならすべてをコンパクトにまとめることになります。

鏡筒について

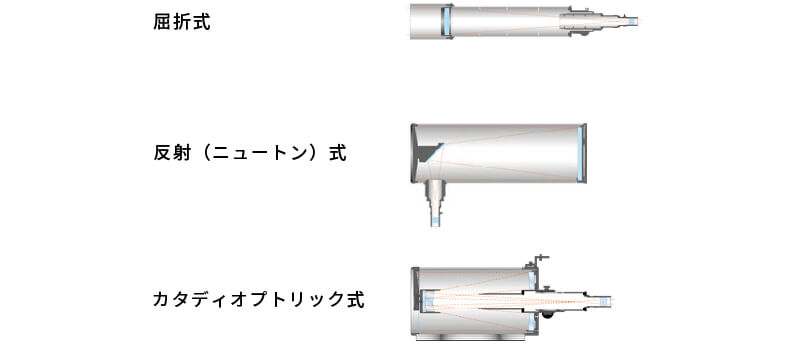

鏡筒は大きく分けて屈折式、反射式(ニュートン式)、カタディオプトリック式の3種類があります。屈折式は対物レンズを使って光を集めるタイプ、反射式は凹面鏡を使って光を集めるタイプ、カタディオプトリック式は屈折式と反射式の利点を組み合わせた鏡筒です。鏡筒を選ぶ際は、どのような天体観測をしたいのか、天体写真撮影をするのかなど目的に合ったものを選ぶようにしましょう。

屈折式

- 対物レンズを通過した天体の光を、接眼レンズで拡大して見えるようにする仕組みです。

- 視界全体が常に安定していてコントラストも良く、あらゆる天体の観測に対応します。

- 保管時の手入れなども特に必要なく、大変扱いやすい。

- 他形式(反射式、カタディオプトリック式)と比べると、同じ口径でも価格が高くなります。

- レンズを複数枚使うため、他形式の鏡筒と比べると重くなります。

反射(ニュートン)式

- 対物主鏡(凹面鏡)に反射した天体の光を、さらに斜鏡で反射させて接眼レンズで像を拡大させる仕組みです。 接眼レンズは鏡筒の横に装着する形になります。

- 中心部の像がシャープで、色収差(像のまわりに色がついてしまうこと)がありません。

- 大口径のものでも、比較的手頃な価格で手に入ります。

- 鏡筒内と外気に温度差があると、筒内気流が発生して像が揺らいでしまうので、天体望遠鏡を室内から外へ移動させたときなどは前もって外気温に慣らす必要があります。

- 太陽観測はできません。

カタディオプトリック式

- 屈折式と反射式のメリットを組み合わせた形式で、VMCとVISACの2種類があります。

VMC (ビクセンオリジナル マクストフ カセグレン)

- 精度の高い鏡面を作りやすい全面球面光学系の採用により、コストパフォーマンスに優れています。

- 鏡筒が短く軽量なので、持ち運びや観測が楽にできます。

- 色収差、球面収差、像面湾曲のすべてが、高いレベルで補正されています。

- 望遠鏡を室内から屋外に移動させた場合など温度に変化が生じると、鏡筒内部と外部の温度差により筒内気流が発生します。そこで移動させてからしばらく時間をおき、気温に慣らしておく必要があります。

- 太陽観測はできません。

VISAC(バイザック)(ビクセン6次非球面カタディオプトリック)

- 色収差、コマ収差、球面収差、像面湾曲のすべてが極めて高いレベルで補正されています。

- 鏡筒が短く、持ち運びや観測が楽にできます。

- 望遠鏡を室内から屋外に移動させた場合など温度に変化が生じると、鏡筒内部と外部の温度差により筒内気流が発生します。そこで移動させてからしばらく時間をおき、気温に慣らしておく必要があります。

- 太陽観測はできません。

鏡筒選びのポイント

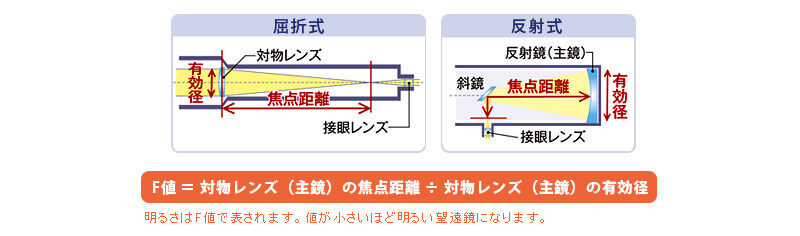

鏡筒選びのポイントとなるのは、対物レンズや主鏡の口径(有効径)* です。口径が大きいほどたくさんの光を集められるので明るくなり、暗い天体の観測や撮影に使えることになります。*対物レンズや主鏡の直径を有効径(口径)と呼びます。対物レンズや主鏡の中心から、屈折または反射した光が一点に集まる点(焦点)までの長さが焦点距離です。

倍率について

倍率は観察対象によって決めます。倍率を決めるのは鏡筒の焦点距離と接眼レンズです。鏡筒(対物レンズまたは主鏡)の焦点距離を接眼レンズの焦点距離で割ったものが倍率となります。接眼レンズを交換すれば倍率を自由に変えることができます。たとえば、対物レンズ(主鏡)焦点距離800mmの鏡筒に焦点距離20mmの接眼レンズを入れた場合、800÷20=40で、40倍の倍率となります。

倍率による見え方

※空の暗さや大気の状態、観察する時期などにより天体の見え方は大きく変わりますので、おおよその目安としてください。

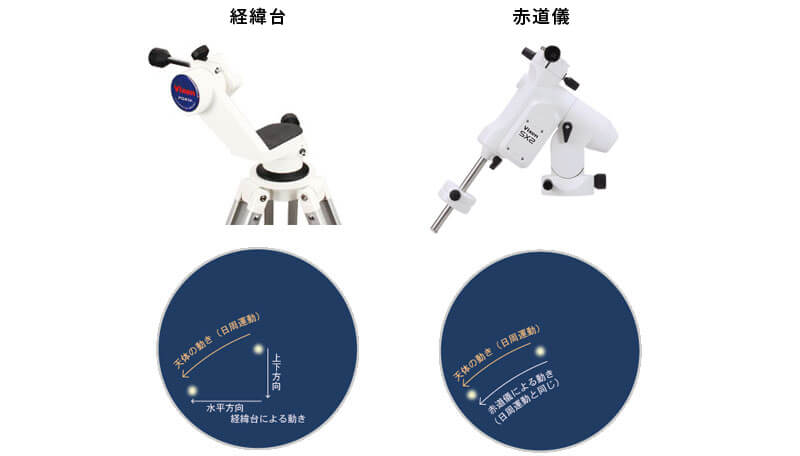

架台について

架台とは、鏡筒を三脚に固定する部分のことです。架台には「経緯台」「赤道儀」 があります。それぞれの特長を知ることで、どんな天体望遠鏡が自分に合っているのか選びやすくなります。

経緯台

- 常に上下、水平の2方向への動きで鏡筒の向きを調整します。

- 基本的には手でハンドルを操作して鏡筒の向きを変えて星を追う、手動式になります。モーター内蔵の場合は、鏡筒の向きを電動で動かすことができます。

- 構造が簡単なので組み立てやすく、扱いも簡単です。

- 赤道儀のように極軸を合わせたりするセッティングの必要がないので、天体を見るまでの準備がすぐに整います。

- 軽量なので持ち運びも楽です。

- 地上望遠鏡用の架台としても使えます(一部機種を除く)。

- 100倍以上の高倍率による長時間の観察にはやや不向きです。

- 長時間露光による天体写真撮影などには使えません。

赤道儀

- 常に天体の日周運動と同じ、弧を描くような動きで鏡筒の向きを調整します。

- 自動または電動で動き、モータードライブによる自動追尾機能のあるタイプは、とらえた天体を追いかけて自動的に向きが変わります。

- 長時間の星の追尾が可能です。

- 高倍率での観測や天体写真撮影時に適しています。

- 自動導入や自動追尾をはじめ、様々な機能を持ったタイプがあります。

- 動きがやや複雑なため、使い方に慣れる必要があります。

- 極軸を合わせたり、天体を見るまでの準備が必要です。

- 経緯台と比べると重量があります。

オススメの天体望遠鏡

-

Entry Model / エントリーモデル

Entry Model / エントリーモデル

ポルタⅡ AE81M

星を見たい!その望みをかなえる定番のエントリーモデル!

より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡシリーズ。

初めての天体望遠鏡として、気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。 -

Standard Model / スタンダードモデル

Standard Model / スタンダードモデル

AP-AE81M-SM

ユーザーの使用スタイルに合わせた様々なカタチの“天望ツール”になるAPシリーズ。

レンズ口径81mmの屈折式鏡筒「AE81M」を搭載したセットモデルです。

視野内の天体を追尾可能なモーターを搭載。高倍率でも視野から外れにくく、落ち着いて観察ができます。

本格的に天体観察を始めたい方におすすめのスタンダードセットです。